Die politische Situation zur Reichsgründung

Zeitgleich mit der Gründung des deutschen Kaiserreichs setzte eine neue Phase globaler Verdichtungen einerseits und verstärkter Industrialisierung andererseits ein, von welcher der neue Staat beeinflusst wurde und die er seinerseits auch mitgestaltete. So fallen die Hochzeit des deutschen Kolonialismus während der Herrschaft Wilhelms II. und die umfassende Wandlung der deutschen Gesellschaft zusammen. Von einem durch die Agrarwirtschaft geprägten Land wurde das Kaiserreich innerhalb weniger Jahrzehnte zur einer der weltweit führenden Industrienationen. Auch die entstehenden Wissenschaften profitierten von dem Wandel und der zunehmenden Vernetzung der europäischen Länder. Es arbeiteten und tauschten sich WissenschaftlerInnen über Landesgrenzen und Disziplinen hinweg aus. Deutsche Forstwissenschaftler waren etwa im britischen Forstdienst in den Kolonien tätig und teilweise zentral für dessen Auf- und Ausbau, während polnische und auch englische oder französische Forscher in deutschen Kolonien arbeiteten.

Bereits vor dem offiziellen Erwerb der deutschen Kolonien 1884/85 gab es innerhalb der deutschen Gesellschaft Interesse an Kolonien. KolonialbefürworterInnen argumentierten, dass man Kolonien brauche, damit nicht weiterhin hunderttausende Deutsche in Länder wie die USA emigrierten und damit für immer für die Nation verloren seien. Hätte man hingegen Kolonien, so wären die AuswanderInnen, die dort ihr Auskommen fänden, nicht verloren. Gleichzeitig würde eine solche Abwanderung in die Kolonien diverse soziale Probleme und damit auch drohende ArbeiterInnenunruhen in Deutschland verhindern. Mit einer gesteuerten Auswanderungspolitik in überseeische deutsche Gebiete sei es möglich, Orte für die Auswanderung zur Verfügung zu stellen und die Ausgewanderten zugleich im Einflussbereich des Kaiserreichs zu behalten. Zugleich wurde der Kolonieerwerb auch als Möglichkeit der wirtschaftlichen Modernisierung und als sinnvolle Interessenvertretung der bereits im Außereuropäischen ansässigen deutschen Kaufleute verstanden. In den kommenden Jahren wurde in den deutschen Kolonien mittels physischer und struktureller Gewalt, die von Prügelstrafen, Ausbeutung und sexueller Gewalt bis hin zum Völkermord reichte, die deutsche Herrschaft gefestigt.[1]

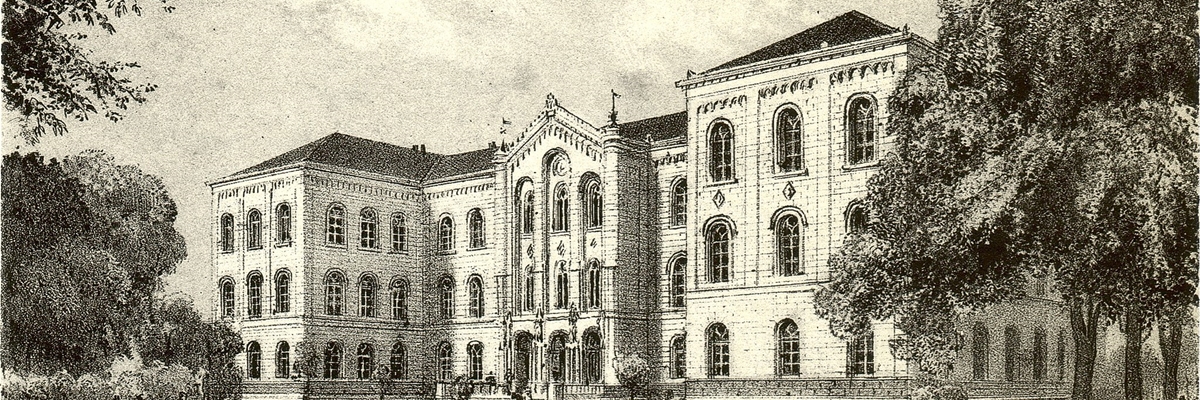

Karte der Deutschen Kolonien in Afrika und Papua Neuguinea um 1885.[Abb.1]

Kolonialwirtschaft – Das Beispiel Baumwolle

Auch wirtschaftliche Interessen spielten eine wichtige Rolle. Sie waren neben der Auswanderungsfrage das zweite ideologische Fundament der KolonialbefürworterInnen und auch nach dem Erwerb von Kolonien von entscheidender Bedeutung. Die Wandlung von Agrar- zu Industrienation innerhalb weniger Jahrzehnte veränderte das soziale und wirtschaftliche Gefüge des Kaiserreichs grundlegend. So stiegen die Ausfuhren zwischen 1870 und 1913 auf das Vierfache an, gewerbliche Ausfuhren machten siebzig Prozent des Exports aus und integrierten die deutsche Wirtschaft somit in den Weltmarkt. So konkurrierten deutsche und amerikanische Bauern bei den Getreidepreisen und die deutsche Regierung versuchte, durch Schutzzölle die eigene Getreideproduktion und landwirtschaftliche Betriebe rentabel zu halten. Diese Verzahnung ökonomischer Abläufe führte zu der Überzeugung, dass eine Expansion nach Übersee die wirtschaftliche Eigenständigkeit des Kaiserreichs sichern und stärken könne, schließlich ließen sich so neue Anbaugebiete und damit Rohstofflieferanten gewinnen. An der sogenannten „Baumwollfrage“ lässt sich dies gut ablesen.

Die Textilindustrie des Kaiserreichs, die einen hohen Baumwollbedarf hatte, hatte immer wieder mit wirtschaftlichen Verlustgeschäften und der Abhängigkeit von Importen zu kämpfen, war zugleich aber einer der produktionsstärksten Wirtschaftszweige. So war Deutschland 1909 der weltweit drittgrößte Garnhersteller nach dem Vereinigten Königreich und den USA. Das hieß aber auch, dass man stark vom Import der für die Textilproduktion zentralen Rohstoffe, zum Beispiel Baumwolle, abhängig war. Angesichts dieser Position fürchtete die Industrie sich vor einer ähnlichen Baumwollknappheit, wie es sie während der 1860er Jahre aufgrund des amerikanischen Bürgerkriegs in den deutschen Staaten gegeben hatte. Um 1900 waren Leinen und Wolle als Hauptbestandteile von Kleidungsstücken durch die Baumwolle abgelöst worden und so war sie zu einem der wichtigsten Konsumgüter der deutschen Gesellschaft geworden. Angesichts dieser zentralen Rolle beunruhigte es die Industrie, dass etwa siebzig bis achtzig Prozent der deutschen Baumwolleinfuhren aus den USA stammten, gefolgt von Indien und Ägypten. National gesinnte Industrielle versuchten, dieser Abhängigkeit zu entkommen und forderten eine möglichst hohe Autarkie in der Baumwollversorgung, wie sie durch den gezielten Anbau in eigenen Kolonien erreicht werden könnte. Zum Teil erhebliche Preisschwankungen sowie Unternehmensinsolvenzen im Bereich der Textilproduktion wurden vor allem auf diese Importabhängigkeit zurückgeführt und als zunehmendes wirtschaftliches, aber auch soziales und politisches Problem betrachtet. So kam es bei stillstehender Produktion immer wieder zu ArbeiterInnenunruhen. In diesem Sinne wurden die Kolonien, ähnlich wie in der Frage der Auswanderung, als „Heilmittel“ für eine Vielzahl bestehender sozialer wie politischer Probleme gesehen.

So wundert es nicht, dass sich auch das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee (KWK), ein Zusammenschluss von Kolonialbefürwortern, darunter viele Industrielle und Kaufleute, für die Baumwollproduktion in den Kolonien einsetzte. Das KWK unternahm ab etwa 1900 verstärkt Versuche, die Produktion in den afrikanischen Kolonien auszubauen. Versuche, den Baumwollanbau zu fördern, hatte es bereits seit den 1880er Jahren gegeben, doch um 1900 nahmen die Anstrengungen neue Dimensionen an. Neben rechtlichen und territorialen Einschränkungen, wollte man die lokale Bevölkerung mit Gewalt durch Zwangsarbeit zum Baumwollanbau zwingen, da der Baumwollanbau immer unter Arbeitermangel litt. Die daraus entstehenden Spannungen trugen zum Maji-Maji-Krieg (1905–1907) bei, welcher von der Kolonialverwaltung blutig niedergeschlagen wurde und bis zu 320.000 tote kostete. Trotz offener Gewalt, Zwangsarbeit und neuen Experimenten mit einer sogenannten „Baumwollvolkskultur“, die den Anbau auf kleineren Parzellen förderte, konnten die für die deutsche Textilindustrie notwendigen Mengen nicht produziert werden. Nur etwa 0,5 Prozent des Baumwollbedarfes konnte aus der Eigenproduktion gedeckt werden. Auch auf anderen Feldern der Kolonialwirtschaft war es letztlich so, dass mehr Verluste als Profit eingefahren wurden. Im Grunde handelte es sich bei den Kolonien um ein Verlustgeschäft: Sie waren eher Prestigeprojekt denn Problemlösung.

Kolonialismus als Unterhaltung

Und doch wuchs gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Interesse an den Kolonien. Im späten 19. Jahrhundert herrschte eine regelrechte Begeisterung für „das Fremde“. So erfreuten sich Völkerschauen, die durch ganz Europa reisten, großer Beliebtheit. Der Hamburger Tierhändler Carl Hagenbeck hatte bereits 1874 eine Gruppe Sami von drei Männern, einer Frau und zwei Kindern ausgestellt. Sie war so erfolgreich, dass er 1876 mit einer Gruppe „Nubier“ aus dem Sudan Städte wie Hamburg, Berlin, Dresden, aber auch London bereiste. In seinem Programm fanden sich später auch Inuit und SomalierInnen wieder. Diese Ausstellungen waren weniger eine Darstellung der „Realität“ als vielmehr Spiegelbild einer vorhandenen Erwartungshaltung. Was man erwartete, waren Exotismus, Vergnügen und Unterhaltung. Sitten und Gebräuche der ausgestellten Menschen waren lediglich von Wert, wenn sie das Publikum zu unterhalten vermochten. Somit verfestigten sich durch die Wissenschaften und den Kolonialismus entstehende Denkmuster, verstärkten Erwartetes und negierten die Möglichkeit anderer Interpretationen. Diese Völkerschauen bedienten die bereits bestehenden und durch akademische Disziplinen wie etwa die Anthropologie vervielfältigten Vorannahmen von europäischer Überlegenheit gegenüber den zur Schau gestellten Menschen. Zugleich entlarvt der Ausstellungscharakter dieser Völkerschauen ein rassistisch geprägtes und menschenverachtendes, auf Dominanz und Unterwerfung basierendes Weltbild. Die Menschenfeindlichkeit solcher Ausstellungen, die in der Form der eines zoologischen Gartens ähnelten, wird ebenfalls deutlich, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass einer ihrer Ursprünge ein Hamburger Tierhändler war, der seine einbrechenden Gewinne ausgleichen wollte.

Göttingen und der Kolonialismus

Mit seinen etwa 30.000 EinwohnerInnen um 1900 bildet Göttingen in Vielem einen Kontrast zur damaligen Reichshauptstadt Berlin, in Manchem freilich ähnelten Göttingen und Berlin sich doch. Hier wie dort waren koloniale Spuren im städtischen Alltag nicht zu übersehen.

Als Universitätsstadt profitierten vor allem die Wissenschaften der Göttinger Universität zum Teil erheblich vom Kolonialismus und formten auch Praxen der Herrschaftsausübung mit, wie etwa die Beispiele des Forstwissenschaftlers Moritz Büsgen oder des Mediziners Alfred Leber zeigen. So setzte sich Büsgen für die Regelung des Holzschlagrechts in den Kolonien ein; teils aus Naturschutzgründen, maßgeblich jedoch durch wirtschaftliches Interesse motiviert. Alfred Leber wiederum forschte in der „Südsee“ und dem „Bismarckarchipel“, um die sogenannte „koloniale Arbeiterfrage“ zu lösen. Sie sind nur zwei Beispiele für die institutionelle und persönliche Vernetzung zwischen Göttingen und den Kolonien, welche weit darüber hinausgeht. Generell lässt sich vor allem unter den Studenten eine starke Unterstützung für den deutschen Kolonialismus ausmachen. Die überwältigende Mehrheit war Teil einer Studentenverbindung, von denen viele ausgesprochene Unterstützer der Kolonialpolitik waren, etwa in der Form der Erinnerung an sogenannte „Meilensteine kolonialer Eroberungen“.

Doch nicht nur im akademischen, sondern auch im Alltagsleben war der Kolonialismus präsenter, als man zunächst annehmen möchte. So bediente sich die Werbung für Konsumgüter kolonialen Ursprungs (darunter Tee, Kaffee, Tabak, Kokosnussbutter oder Gummireifen aus Kautschuk) rassistischer Vorurteile und Verniedlichungen. Rassistische und koloniale Klischees wurden im täglichen Leben immer wieder bestätigt und wachgehalten, ähnlich wie es mit den so populären Völkerschauen der Fall war.

Werbeanzeigen des Göttinger Tageblatts (1909). Stereotypisierende und rassistische Darstellungen wie diese gehörten zur täglichen Bildsprache. Sie zeigen zugleich, dass der Kolonialismus im Alltagsleben wesentlich präsenter war, als heute gerne angenommen wird.[Abb.2]

Der Wunsch nach dem Erleben der „Exotik“ der Kolonien wurde auch in Göttingen erfüllt: Vom 4. bis zum 7. November 1909 fand eine Kolonialausstellung statt, welche vom Göttinger Ableger des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft organisiert wurde. Sie war mit einem Reingewinn von 4.500 Mark ein Erfolg und bot den BesucherInnen eine Vielzahl von Exponaten, die aus den deutschen Kolonien stammten, wie Waffen, Schmuck oder ausgetopfte Tiere. Zur Unterhaltung der Gäste gab es auch sogenannte „Eingeborenentänze“ und Theaterstücke, auch die Nachbildung eines Pfahlbaus aus Neu-Guinea. Der Nachbau hob den zeitgenössisch angenommenen zivilisatorischen Unterschied hervor und verstärkte das Gefühl europäischer Überlegenheit. Darüber hinaus diente die Ausstellung aber nicht nur der Darstellung des Kolonialismus und der Unterhaltung, sondern hatte konkrete Auswirkungen auf die Kolonien. Ein Großteil der Einnahmen förderte den Bau des Heimathauses in Keetmanshoop in Deutsch-Südwestafrika. Hier sollten Frauen auf Hauswirtschaft im Dienste der Kolonialverwaltung vorbereitet werden und das hierfür erwünschte ideologische Fundament vermittelt bekommen.

Auch heute finden sich in Göttingen noch Verweise auf die Kolonialzeit, etwa in der Form des „Südwestafrika-Denkmals“, welches an die Teilnahme am Krieg gegen die Herero und Nama erinnert und seit 1978 immer wieder im Mittelpunkt kontroverser Diskussionen steht. Doch wirkt das koloniale Erbe auch wesentlich subtiler fort.

Von Frederik Prush

Literaturhinweise

Marianne Bechhaus-Gerst/Joachim Zeller (Hg.), Deutschland Postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Berlin 2018.

Sebastian Conrad, Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich, München 2006.

Sebastian Conrad/Jürgen Osterhammel (Hg.), Das Kaiserreich transnational. Deutschland und die Welt 1871–1914, Göttingen 2004.

Sebastian Conrad, Deutsche Kolonialgeschichte, München 2008.

Horst Gründer/Hermann Hiery (Hg.), Die Deutschen und ihre Kolonien. Ein Überblick, Berlin 2017.

Rebekka Habermas/Karolin Wetjen, Ausstellung „Göttingen – eine Kolonialmetropole?“, Göttingen 2018.

Ulrich S. Soénius, Koloniale Begeisterung im Rheinland während des Kaiserreichs, Köln 1992.

Winfried Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte, Stuttgart 2005.

Thaddeus Sunseri, The Baumwollfrage. Cotton Colonialism in German East Africa, in: Central European History 34 (2001) Nr.1, 31–51.

Dirk van Laak, Über alles in der Welt. Deutscher Imperialismus im 19. und 20. Jahrhundert, München 2005.

Joachim Zeller, Andauernde Auseinandersetzungen um das Kolonialkriegerdenkmal in Göttingen – eine Chronik, online unter: http://www.freiburg-postkolonial.de/Seiten/Goettingen-kolonialadler.htm (Letzter Aufruf: 20.11.2019).

[1] Mehr zu kolonialen Gewalt in europäischen und deutschen Kolonien: Fabian Klose, Koloniale Gewalt und Kolonialkrieg, Online unter: https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/postkolonialismus-und-globalgeschichte/219134/koloniale-gewalt-und-kolonialkrieg (Letzter Zugriff: 30.3.2020); Marie Muschalek, Von der Ohrfeige bis zum Völkermord. Koloniale Gewalt, in: Deutsches Historisches Museum (Hg.), Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart, Darmstadt 2016, 42.

Abbildungen

[Abb.1] Online unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsche_kolonien_1885.jpg (letzter Zugriff: 22.1.2020). Urheber: Morty, Lizenz: Public Domain (PD-Old, PD-US).

[Abb.2] Göttinger Tageblatt vom 3.10.1909, 16.10.1909 und 23.10.1909, Urheber: Trotz intensiver Bemühungen konnte keinE UrheberIn ermittelt werden, eventuelle RechteinhaberInnen bitten wir um Benachrichtigung. Standort: Stadtarchiv Göttingen.